Batman: [en la sala de interrogatorios] Entonces, ¿por qué quieres

matarme?

El Joker: [risas] ¡No, no quiero matarte! ¿Qué haría yo sin ti? ¿Volver a

estafar a los traficantes de la mafia? ¡No, no, NO! No. Tú... tú... me

completas.

Batman: Eres basura que mata por dinero.

El Joker: No hables como uno de ellos. ¡Tú no lo eres! Incluso si

quisieras serlo. ¡Para ellos, eres simplemente un fenómeno [freak], como yo!

Retomando el problema de la genealogía del género de

superhéroes ocurre como al dar cuenta sobre por qué el Joker (“Guasón” en la

América hispana) dejó de ser un tipo cualquiera y llegó a ser el Joker: saltan a escena diferentes y plausibles

historias de su origen, algunas como recuerdos de un pasado que nunca pasó (“¿Quieres saber cómo me hice estas

cicatrices?”), relatos que, si bien son a su vez otras ficciones, son al

menos delatores.

En el acto final de La broma asesina (The killing joke) la elección del escenario de fondo (una feria-circo abandonada que retiene, en la deprimida Gotham, el viejo estilo de los Estados Unidos de la opulencia) parecería haber sido hecha a favor del antagonista, pero en realidad, oculta el origen histórico de las historias de superhéroes. Batman y Joker se enzarzan en un combate dialéctico sobre la locura (el desquiciamiento, diría un español) y su relación con la existencia del mal en el mundo. El formato nos hace ver, como en la famosa antinomia de la Razón de Kant sobre la demostración de la existencia / no-existencia de Dios, que de los mismos hechos se pueden derivar la actitud del Joker y la actitud de Batman, siendo ambos en su íntima oposición la encarnación de un problema metafísico irresoluble derivado de la misma estructura dialéctica de los razonamientos que, como el superhombre modernista, no se detienen ante nada: "¿qué ocurre cuando una fuerza imparable se topa con un objeto inamovible?" -otra vez el Joker de "conviértete en un agente del caos".

Desde el punto de vista sociológico y de la historia

económica de los EEUU, sería necesario hablar del Crack del 29, la Gran

Depresión y del aumento del crimen organizado y los asaltos bajo pistola en

comercios y bancos: el campo de batalla de los Minutemen de Watchmen. Aunque, bien pensado, eso

puede llevar al impulso espontáneo de los cómics de detectives duros y

ejemplares (Dick Tracy), antes que a

la aparición de los trajes y saltos de los superhéroes. El espectáculo (más que género, espectáculo) de

superhéroes tiene, a nuestro parecer, mucho en común con una carpa de circo –de

un circo de los que se igualaban con la feria ambulante, no con el teatro o la

danza-: de un circo exuberante de fenómenos (freaks)

que son ejemplo viviente de que el hombre común no es sino un haz de

capacidades y rasgos proteicos apresados por una idea limitadora, que la

voluntad superhumana (sobrehumana) está destinada a romper para llevar al vulgo

más allá de lo habitual y conocido y hacerlo crecer como lo haría un ecúleo metafísico,

con espíritu ilustrado y prometeico.

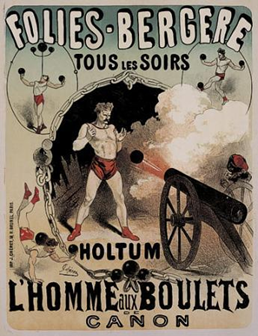

En el Viejo Mundo no faltaron, tampoco, los reclamos del circo moderno. Como sucederá en La Liga de los Hombres Extraordinarios, donde el grupo de Mina Murray será pronto replicado por el Imperio Alemán y la Francia de comienzos de siglo mediante la creación de sus propias selecciones de superhombres, la fantasía circense que preparó el advenimiento de Superman y su posterior bienvenida como embajador de los EEUU triunfantes será compartida con entusiasmo por norteamericanos y europeos (fantasía ésta de marcado carácter yankee, aunque su destino esté más allá de lo nacional, como se ve en Superman Hijo Rojo de M. Millar y D. Johnson: "por el imperio hacia Dios", o más bien, y dado el ateísmo del Superman (Rojo), "por el imperio hacia el error sobrehumano final", que será la Tierra entera transmutada en Krypton, igual que pudo haber sido trasmutada en Yuggoth). Realmente, si estos fenómenos circenses capaces de soportar el impacto de una bala de cañón se hubieran enviado a combatir a las trincheras de la Gran Guerra de 1914, ¿hubieran reformado el destino de todas las naciones humanas, para evitarles la siguiente Gran Guerra, imponiendo su propia pax sobrehumana a partir de entonces? ¿Se habrían dejado llevar por un desquiciado esfuerzo racional -pues la guerra nunca ha dejado de serlo- hacia las últimas consecuencias del universalismo imperial, como le ocurre al -también circense- Comediante? ¿Es el imperio con las fantasías más acertadas el que necesariamente ha de ganar la guerra, o acaso es el imperio que gana la guerra el que impone sus fantasías como las triunfantes?

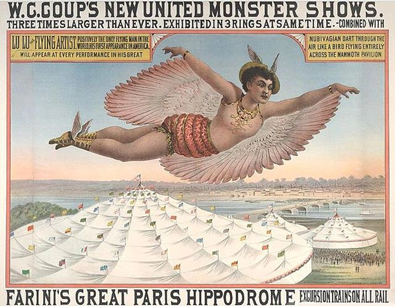

Además de las novelas radiofónicas y las revistas ilustradas

de La Sombra (“The Shadow knows”); además de las tiras de cómic de Phantom;

además de la literatura juvenil pulp

de la década de los 30 (ya hemos hablado

aquí de la novela Gladiator de Philip

Wylie) y de las tiras de ciencia-ficción de Flash Gordon y Buck Rogers (aunque

a éstos deba más un tal Jorge Lucas); además de la vulgarización

de la idea del superhombre y el reemplazo de la Providencia de Dios por la Evolución

darwiniana; además del conflicto agónico y sin fin entre la política real de

los países occidentales y la moral judeocristiana que sirve como medida final de

las naciones justas, puesto a los ojos de las masas en los hechos de la Gran

Guerra; decía que, además de todos estos componentes, nosotros (yo y usted)

contaremos una cosa más dentro de los antecedentes inmediatos y necesarios que

van preparando la primavera del superhéroe: el espectáculo de un buen circo

lleno de acróbatas voladores y figuras vestidas de fantasía, hombres y mujeres

con virtudes y rasgos propios de fieras (“¡pasen y vean al hombre-lagarto!”, “¡contemplen

el vuelo de la mujer-pájaro!”), individuos excepcionales que se entienden de

igual a igual con los animales domados, si es que no se confunden con ellos, y

que parecen haber recibido un regalo genético o una deformación paradójicamente virtuosa. En esos circos ambulantes

se igualaban en el cartel magos, escupefuegos, hombres forzudos, mujeres

gigantes y contorsionistas, amén de payasos y enanos, coronados por la

exhibición de cuantas especies exóticas y terribles de bestias se hubieran

podido reunir, y a ser posible, de cuantos individuos humanos que estuvieran,

por nacimiento, entre la deformidad y la hibridación: siameses, hidrocéfalos e

hirsutos hombres-bestia formaban parte de una colección itinerante de monstruos, expuestos

como lo fue el Hombre-elefante de Londres en una “tienda de curiosidades” y

luego retratado en From Hell para

darle sentido divino a la gran tarea del Dr. Gull (“loor a Ganesha”) . La

lectura del iniciado Dr. Gull no ve en la deformidad viviente un motivo de

desagrado o de compasión, sino una manifestación aparentemente caprichosa de un

poder superior, depositado en la capacidad de la Naturaleza para generar un ser

excepcional y, sin embargo, darle una vida que pueda prolongarse durante años y

buscar su propia vía de persistencia; y aunque el hombre común no esté

capacitado para penetrar este misterio, el héroe fáustico se recrea en extraer

un presunto mensaje divino entregado bajo la apariencia monstruosa. Y sí, nosotros pretendemos ser, si no un Fausto, al menos policías siguiendo su pista.

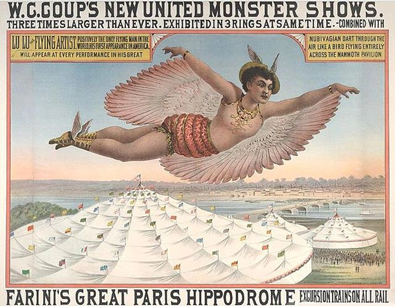

"W.C. Coup's New United Monsters Shows. Three Times larger than ever". Los reclamos circenses (década de 1880) durante los años iniciales del nacimiento de la publicidad moderna y el mercado pletórico del entretenimiento, anticipan un tema que va a ser una constante en el género de superhéroes y la idea vulgar (modernista) del superhombre: la ruptura ontogenética y filogenética de la máxima moral del sometimiento a una naturaleza humana heredada de Adán, el metahumanismo por la vía de hecho mediante el quimerismo y la tecnología, y por tanto, la rebelión (luciferina) del hombre contra su presunto lugar y destino en la creación y contra los límites impuestos por su molde adánico.

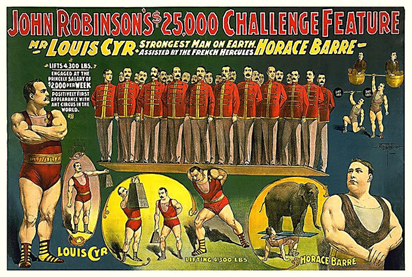

En un circo moderno de comienzos del siglo XX, como en una

historieta de superhéroes, no podrían faltar, con número propio o como reclamo

y entremés, los fenómenos de feria (freaks),

algunos de ellos virtuosos, otros chistosos como una caricatura del hombre

común, otros simplemente deformes, pero todos excepcionales; de entre éstos, unos son aplaudidos por estar dotados

de capacidades sobrehumanas, aunque disimuladamente siguen siendo, en

comparación con el hombre común, admirables

caricaturas, mientras otros son simplemente aprovechados y descartados para

el acompañamiento gracioso. “Contemplen ustedes la fuerza sobrehumana de nuestro

hombre forzudo, deteniendo el avance de una cuadriga de caballos”: para un

Sansón o un Clark Kent, los prodigiosos cuerpos de los artistas circenses de

aquellos circos hiperbólicos de comienzos del siglo XX expresaban, mediante una

aparente deformación o una hipertrofia de las fuerzas orgánicas del hombre

corriente, la misteriosa voluntad del Padre o la inevitable mutación del hombre

hacia el Hombre del Mañana; para un espectador medio, el circo era una ilusión

que conculcaba en vivo sus temores y sus prejuicios sobre lo agible y los

límites del molde humano.

A comienzos de la década de 1930 el tema de la monstruosidad, ya directamente presente en La parada de los monstruos (Freaks o "Fenómenos"), vuelve sobre la oposición irreconciliable entre los dos tipos de metahumano reunidos bajo la misma carpa: el que es aplaudido por haber superado los límites de la destreza común y el que sirve como motivo de la risa (por la burla) o el horror, como le ocurrirá al Joker de Joaquin Phoenix. La monstruosidad desgraciada, tal como ocurrió en el Frankenstein de M. Shelley o en Blade Runner, es motivo de una rebelión prometeica (luciferina) del hombre contra los límites impuestos por un Creador que parece haber dejado que el mal tuerza y retuerza la naturaleza humana hasta su deformación desde la cuna y sin posible redención final, por algún motivo misterioso o, como le atribuyen los que sospechan del Demiurgo, por desprecio hacia lo creado.

De la impronta que el espectáculo de aquel circo

seguramente dejaba en los jóvenes espectadores, en un mundo en el que, pese al despegue

de la industria del cine sonoro, no había un acceso continuo (buffet libre) al elaborado

entretenimiento de la pantalla, es necesario destacar algo en relación a la

aparición de los superhéroes -y sus antagonistas. No es precipitado pensar que,

todavía en los años 30 del siglo pasado, cuando el paso de este espectáculo

errante se contaba como un acontecimiento, los primeros dibujantes y guionistas

de los cómics de superhéroes pasaron por el ritual iniciático de visitar uno de

estos circos, quedando su fantasía iluminada con el recuerdo borroso -o al

menos la ilusión- de la función de un circo o la llegada de una feria, y ya

para siempre marcada con la expectativa de abrirle la jaula a un ser humano con

rasgos y facultades sobrehumanas (quiméricas) o a una fiera tan bien domada

que, respondiendo a la voz de su domador con atino, parecería extrañamente humanizada, en el

mismo grado en que algún acróbata hubiera sido animalizado (Bat-Man y Man-Bat son antagónicos como quimeras, pero

por ello, siameses). No es caprichoso imaginarse que, durante ese espectáculo, a

los primeros guionistas y dibujantes de los superhéroes, así como a una

potencial masa de lectores de cómic, se les empezó a formar la fantasía en la

que un individuo vestido con ceñidas mallas de colores, al estilo del forzudo circense, podría saltar enormes

vacíos y aterrizar con agilidad de acróbata, o levantar con sus solos brazos el

peso muerto de un automóvil, o resistir el impacto de una bala de cañón, o columpiarse

a alturas mortales para luego dejarse caer con la suavidad de una pluma. Cualquiera

diría que en el circo ambulante, jugando a borrar el límite de lo que es posible hacer y ser en los

límites de lo humano, se preparaba la salida de los personajes más estrafalarios

que iban a formar las filas de DC y los ejércitos de Stan Lee y compañía,

dibujándose una línea evolutiva en la que los nuevos justicieros enmascarados

encajarían con facilidad. Paradójicamente, en esa línea de los superhéroes, el

cómic ha culminado su origen caricaturesco antes que épico, pues en cuanto más

ha pretendido abandonar el terreno del costumbrismo y el retrato de personajes

ingeniosos (con esa gracia propia de los motivos vulgares del teatro) y más ha

tendido a fabricar escenas sublimes y épicas a costa de personajes prometeicos,

más evidente ha hecho la inoperancia de la idea contemporánea del superhombre, y

su irresistible caída desde la épica a la comedia. Como la creatura monstruosa

del Moderno Prometeo / Frankenstein, los superhéroes y su espectáculo se

encuentran permanente expuestos a la mirada aterrorizada y curiosa del común,

resultando, a la postre, deformes e irrisorios. En la misma clave están compuestos sus

antagonistas, que le surgen como un complemento sobre el que sus actos puedan

tener un objeto, y que les evitan aparecer en el ridículo propio del fenómeno de feria o la inutilidad de una obra de arte de fea exhibida como una

curiosidad museística: gracias a la presencia igualmente deforme del antisuperhéroe,

su deformidad originaria se convierte en una virtud capaz de actuar sobre algo,

y no se queda en los límites de la fisiología de los fenómenos de feria, que

simplemente “son”, que “están ahí para que se les mire”, quedando sus

movimientos así salvados del vacío y envueltos en algún significado a los ojos

del espectador. La voluntad y el cuerpo superheroicos, privados de la voluntad

y el cuerpo del antagonista, no dejarían de ser como los gritos y movimientos

de un fenómeno de feria que reacciona a las risas de los espectadores

desde el otro lado de la jaula. Despojado de las serpientes, el grupo escultórico de

Laocoonte y sus hijos no es sino una contorsión ridícula y artificiosa que no

logra su resultado ante los ojos del espectador, sino que arranca la risa.

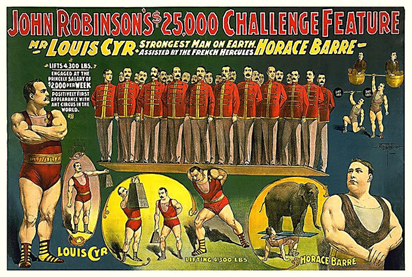

"El hombre más fuerte del mundo, asistido por el Hércules francés". El reclamo circense, al estilo de las cubiertas de los primeros números de Superman, sólo ha sido verdadero en un ámbito donde alcanza, efectivamente, su efecto pragmático y su ser participativo y pedagógico: en el juego entre los dibujos publicitarios y en la fantasía de los espectadores, donde se hace notar su persistencia y resulta encajar en una serie de fenómenos y elecciones que se ocultan en la trivialidad de la vida cotidiana.

Pero como decíamos antes, no hay una sola historia sobre

cómo el Joker empezó a ser el Joker, ni mucho menos una sola historia sobre

cómo Batman empezó a ser Batman, o cómo Superman empezó a diferenciarse del malvado

Super-Man, es decir, cómo vinieron a ser no de acuerdo con sus fueros sino de acuerdo con los

nuestros, como espectadores que transitan entre ficciones en una historia de

hechos y seres reales. Como el circo de los tiempos del primer cómic y la radio,

también a comienzos del siglo XX el término anglosajón “Superman”, calcado por

Claudio Bernard Shaw del alemán de Nietzsche y Goethe (Fausto, a lo que se ve,

también fue pensado como un “Übermensch” filosófico, en respuesta al Don Juan

burlesco), se había puesto en circulación en los Estados Unidos gracias a la

comedia Hombre y superhombre, que se

había hecho habitual de la cartelera de los teatros de Nueva York. Pero las

implicaciones filosóficas y sutilezas intelectualistas que pudiera traer el

término desde su cuna noble no podrían quedar consagradas en el uso popular del

término, que quedó envuelto en el nebuloso significado de “una voluntad que no

respeta límites ni es temerosa de la Ley“, como en la primera historieta del

malvado Super-Man escrita por Siegel y Shuster (“The Reign of Super-Man”, ya mencionada en estas páginas). Por algún camino que

resulta imposible escudriñar, la palabra "superman" quedaría ambiguamente asociada a la de

un ser metahumano -si me permiten el préstamo- cuya capacidad, accción y

voluntad de ser (“potentia”) no puede encajar entre la del común, y no puede

sino poner el mundo patas arriba para ser lo que es. El “tú me completas” del

Joker al mejor detective del mundo es, como el chiste final de La broma macabra (The killing joke)

sobre los dos enfermos que intentar ayudarse a escapar del psiquiátrico, una

sentencia absolutoria que reúne los dos extremos de esta ambigüedad. Pues el

superhombre anglosajón –lo veremos- es un individuo que se hace

celeste e infernal en una misma medida (The

marriage of Heaven and Hell), pero que se tiene que hacer siempre en la

hipertrofia / deformidad o el desprecio del hombre común, como el espectáculo circense.

Boceto de Bob Kane para el primer Batman, mostrando tanto la influencia del montaje teatral de Broadway The Bat como del espíritu de la cartelería del circo modernista.

Si nos quedásemos ahí, en la hipertrofia exhibida, aplaudida

o admirada en las pistas del circo, habríamos llegado casi hasta el espectáculo superheroico. Como en el caso de la

novela pulp Gladiator de Philip Wylie

(ver nuestra serie “El hombre que pudo ser Superman”), nos tenemos que

preguntar qué es lo que nos separa en ese punto, en la cumbre del espectáculo

circense moderno, de la apoteosis de Superman, si ya no son ni la vestimenta ni

las aptitudes. Para el superhéroe, además

de las mallas de los acróbatas del circo, tiene que haber otro factor que le

otorgue su diferencia definitoria, su diferencia específica: pero a diferencia

de los que intentan encontrarla en el cuerpo de la misma ficción, mediante un

rasgo esencial común a todos los individuos del conjunto superheroico

(“superpoderes”, “trajes”, “universos intercomunicados”), como si estuviésemos

estudiando una población de seres vivientes mortales, yo insisto en buscar

dicha diferencia en la relación imitativa y epocal que nosotros, los

espectadores, establecemos con las ficciones superheroicas: lo que separa al

género de superhéroes frente a las ficciones que les sirvieron de punto de

partida, incluyendo las de otros justicieros enmascarados, no es algo que

podamos reconocer en todos y cada uno de sus protagonistas, sino en una

pregunta abierta o un problema que queda indeciso y expuesto como un problema ante

un público que se pregunta al modo de la Razón kantiana y no puede concluir

nada: “Dios fue una Idea, ¿qué es entonces el hombre?”. De ahí, del problema

límite que ya no puede contenerse dentro del género de superhéroes pero sin el

cual no se puede entender su espectáculo o participar de su significado, se

forma para cada protagonista del espectáculo superheroico una misión: una tarea

reconocida ante una multitud predispuesta que Hugo Danner (Gladiator) nunca pudo tener, pese a llevar consigo la semilla de

una generación de mutantes metahumanos, y que le puso la condena perpetua de

una vida errática y errante. Bajo la mirada del problema fundacional, como

Edipo bajo la mirada de la Esfinge, el espectáculo superheroico dibuja una

misión justiciera, pero con un alcance que ya no está limitado a la derrota de

su antagonista, como en el canon del justiciero solitario. Para afrontar esa

misión el espectáculo de superhéroes concede al protagonista una identidad

secreta o un origen excepcional, que justifican una habilidad a la medida de la

misión, pero además, ha de hacer todo lo posible por poner una señal visible a

los ojos del público que sirva de anuncio de una época nueva, como el uniforme del policía es ya anuncio de todo el

orden político. Los superhéroes tienen consigo una pedagogía en la que ellos mismos son los que deben ser con exclusión necesaria de la Gracia del Dios de la esperanza cristiana (nos detendremos en esto más adelante), y no sólo por tener superpoderes o reunir las habilidades de los mejores acróbatas e intelectuales. A diferencia de los personajes duros del pulp y el western, los superhéroes no tienen por qué pronunciarse ni albergar conflictos sobre su fe en un Dios justiciero. Si Superman y Batman ponen los dos extremos de la función

superheroica (“superhéroes con / sin superpoderes”), es porque los superpoderes

son una señal que nunca funciona por sí misma en la relación con el superhéroe.

El traje que da y quita la identidad secreta del superhéroe no es sólo ni

fundamentalmente un aviso sobre la intervención de los superpoderes en el curso

de los acontecimientos que afectan al espectador. El traje, robado de los

armarios del circo, aquí ya se ha tomado como una promesa, como una especie de

símbolo escatológico que encubre cualquier problema sobre el providencialismo o el Destino Manifiesto y lo supera por la vía de hecho. Ante ese público, el traje del superhéroe señala una cosa

que dentro del circo no puede pretender: la ejemplaridad universal de una buena

voluntad, con la fortaleza necesaria (virtud

cardinal) para enfrentar el mal sin retroceder, sin que haya posibilidad ni

necesidad de renunciar a dicha buena voluntad en ninguna situación que se

plantee durante la misión. Algo, sin duda, (esto de la buena voluntad) que no

basta: tiene que haber ejemplaridad

efectiva, un acompañamiento de habilidades circenses que se acompasan con las virtudes

cardinales del carácter superheroico

y que las llevan a culminar el espectáculo con las manos limpias. Y por ejemplaridad entendemos,

antes que aquello que reside en el protagonista, una relación participativa

entre el protagonista y el espectador que sobrevive a la exhibición y pretende

la reforma moral del que se encontraba mirando; un contagio del carisma, del

renombre, de la leyenda, que se mantiene más allá del mero espectáculo, tal como se aclara al final de la trilogía de Nolan. Ni

siquiera está en los superpoderes, sino en la (posible) voluntad santa que resiste al mal y al mal radical y lo ejemplifica en su traje (sin el apoyo de la Providencia), la diferencia específica del espectáculo

superheroico: así lo sabe Bat-Man. Bruce Wayne -creemos- no necesitó apoyo espiritual del sacerdote tras el asesinato de sus padres, sino una evolución generada por su propia elección: la voluntad de actuar, le dice Ras-al Gul. Dando el aspecto de un play-boy dedicado a la vida egoísta y a la felicidad de los lujos, su voluntad había tomado el curso inexplicable de entregarse a la causa de dejar una Gotham en la que los justos no tuvieran que temer a los injustos, o al menos -como el Batman de Nolan- a ofrecer una figura ejemplar. La voluntad de cumplir con y hacer cumplir con la idea de una ciudad de los justos realizada, incluso a costa de los propios fines egoístas de la vida, es lo que queda encarnado en el traje del superhéroe, al margen del hombre que va bajo la máscara. Y si el filósofo prusiano y moderno por

excelencia, Inmanuel Kant, se lo hubiera encontrado, bien se lo podría haber

explicado –como veremos más adelante-, pues no hay nada más redondo ni mayor

bien en existencias que una buena voluntad autónoma (al menos para un idealista: al margen de Dios), pues

en sentido práctico la voluntad (más allá del plano empírico-psicológico) se

puede determinar a obrar según una ley (esa Ley: aunque sea limitada al “my One

Rule”) a la que no fallará ni con peligro de muerte. Pero no olvidemos que la

voluntad santa de Kant es autónoma: como el Barón de Münchhausen, se saca a sí

mismo de la ciénaga tirándose de los pelos –como tanto nos recordaba el

filósofo español Gustavo Bueno. Y los superhéroes están, como nos ha hecho ver

dramáticamente el Dr. Manhattan, “más solos que la una” ante un universo en el

que Dios ya no les hace sombra y tampoco les asiste, por ser Él en la América contemporánea “el Dios

de los deístas” el Relojero que ya no está presente en la obra mecánica en

movimiento evolutivo (Thomas Paine es la referencia inmediata de la metáfora del

“Relojero” de Watchmen, pero para

deísta, el Kant de La religión en los

límites de la mera Razón).

La historia de El hombre que ríe (película de 1928), con su caracterización de un fenómeno de feria que nos recuerda terriblemente al íntimo antagonista de Batman, nos vuelve a poner en la pista de la naturaleza monstruosa y sus implicaciones sobre "el plan" de la Creación, en el que el monstruo o fenómeno es un verso suelto. La negación de "todo plan", la acusación contra los que "tienen un plan" ("schemers", dice el Joker de Heath Ledger) no se detiene en los planes de los individuos habidos y por haber en la Gotham contemporánea: proclama el caos como único fondo del mundo, frente al (posible) principio previsto por un Creador providencial. "¿Sabes qué es lo más gracioso del caos? Que es justo".

Si a Superman le dejasen todos sus superpoderes y le

quitasen la buena voluntad y el propósito de intervenir ejemplarmente en el

teatro del mundo, nunca habría sido ni un ápice más ni un ápice menos superhombre que el

protagonista de Gladiator, Hugo

Danner, que termina sus días erráticos fulminado por (lo que parece) la ira de

un Padre altitonante (no, por tanto, un Dios que se limitó a ser mero “Relojero”), temeroso de su rebeldía

prometeica. A Superman ningún Dios le mandará un rayo que pueda detenerlo: es más, no hay necesidad ni "ausencia de" tal castigo, pues el problema está simplemente oculto bajo la capa. El planteamiento de la cuestión sería necesariamente olvidado para que Superman tomara el relevo al protagonista de Gladiator. El Deus ex machina es el único recurso que no puede presentar nunca una ficción superheroica: el Relojero ya no volverá a salir desde la máquina. A Hugo Danner, además del disfraz circense, le faltó un antagonista a la medida de sus fuerzas sobrehumanas. A partir de ahí, pero suponiendo por principio pragmático buena voluntad y ejemplaridad al

protagonista, todas las perversiones en forma de supervillanos antagónicos son

posibles, siendo sus motivos ya no los del “malvado empírico”, criminal u hombre injusto, que busca

riquezas, venganza o poder, sino los del

mal radical: el mal que reside en una mala voluntad, de la que hablaremos más

tarde, cuya maldad consiste en hacer que lo incondicionado de la ley moral

empiece a tomarse como algo que sólo se toma en serio “hasta donde me guste”:

¿no se acuerda nadie de la insistencia del Joker de Heath Ledger en que el

Batman de Nolan, y por extensión, toda la ciudadanía de Gotham, renunciase a sus

principios morales? “Esta noche romperás tu regla única[·your One Rule]” es

el desafío del Joker a lo largo de toda la montaña rusa de El Caballero Oscuro

(sí, la de Nolan). No se trata de otra cuestión: abandona tu máxima ley por una

vez, y harás uso condicionado por tu

conveniencia de lo en sí incondicionado (imperativo moral), como el resto

de los mortales con voluntad "ya no santa", que abandonan su moral a la primera de cambio, “como

un mal chiste”: demostremos esta noche que el mal radical, esa inclinación fatal de la finitud del hombre, ha podido con toda voluntad humana, que no hay (posible) voluntad santa en el mundo, que sólo el

azar rige y no hay diferencia posible entre el bueno y el malo. Llevando a la ciudad entera hasta el desquiciamiento, se verá que todos estaban, ya desde antes, dispuestos a abandonar sus disfraces de gente moralmente buena, pero sólo disimulaban en una ficción de comunión moral mutuamente consentida. Parece un galimatías de

la Crítica de la Razón Práctica de

Kant, pero he aquí que nos topamos con el mismo problema en una de las cumbres

del espectáculo de superhéroes, bien arraigada en la -o una- cuestión central de La broma asesina: ¿qué hace falta para que una voluntad buena se deje arrastrar por el mal radical y no pueda recomponerse? . Qué vamos a hacerle. Tendremos que volver sobre

esto en otro momento. Del “todo es una broma” del Comediante seguiremos

hablando.

La máxima moral sobre la que se construye la figura de Bat Man (creo que al menos hasta que Frank Miller retome el personaje, ya jubilado, durante la "edad Oscura") no está contenida en su evidente antagonismo ontogenético con Man-Bat, sino que paradójicamente lo une más a el Joker que a ninguno de sus otros oponentes. "No matar por principio moral" - "matar por el impulso del caos (sin plan)" es la antinomia que se construye magistralmente en El Caballero Oscuro de Nolan. Bajo la monstruosidad de la sonrisa desquiciada del Joker, se recoge una mala voluntad que no aspira a su propia felicidad, una voluntad que se ha propuesto demostrar que el mal radical está ya realizado en la propia voluntad de "la gente honrada de Gotham" y es inevitable; una voluntad incondicionamente perturbadora y negadora del sentido del deber (a diferencia de la voluntad del injusto, que busca su bien a costa de los otros); una deformación extrema que es la única manera de darle a la (posible) voluntad santa del hombre murciélago, redimido no por la Gracia sino por la Evolución superheroica (una "revolución práctica", diría Kant), su valor ejemplar.